豆知識・雑学

南部せんべいって何?

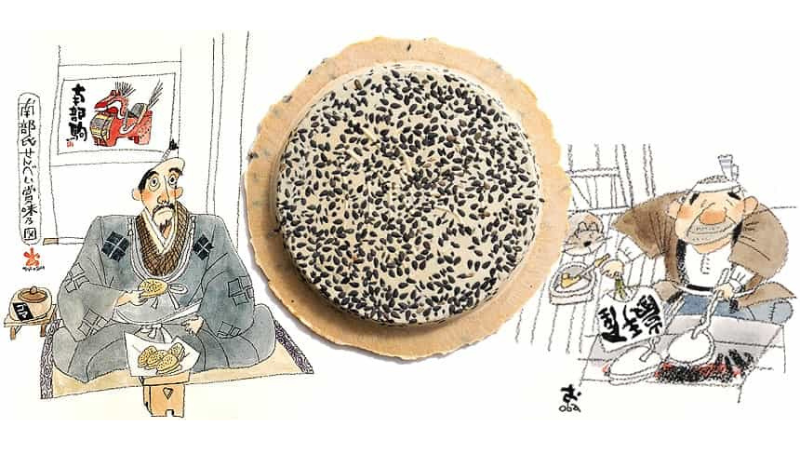

南部煎餅の由来はいくつかありますが、600年ほど前(建徳年間)、長慶天皇が南部地方巡幸の際、家臣が付近の農家から手に入れたそば粉を練って丸い形に焼き、胡麻をふったものを天皇に供したというものが代表的です。

その後、今から450年ほど前には南部藩の野戦食として食べられていました。

また、南部藩の領民は白いお米は手に入りませんでしたので、そばや大麦を主原料として主食やお菓子・おやつとして食べておりました。

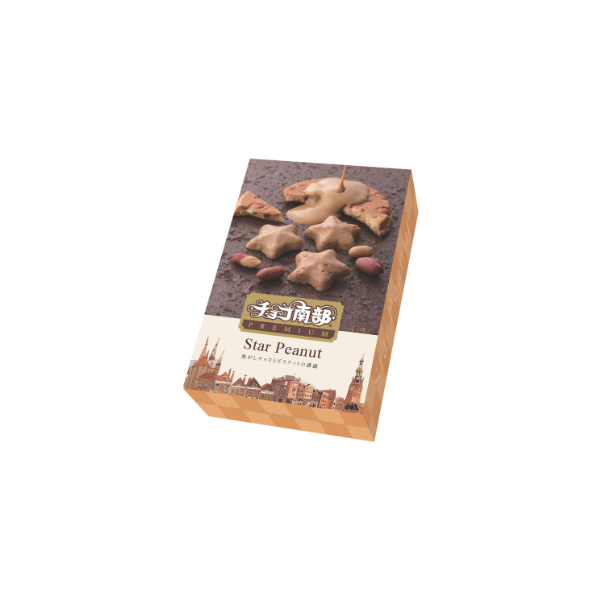

明治時代に入り小麦粉が主原料となった頃から商品として本格的につくられるようになったものの、1952(昭和27)年、砂糖の統制解除とともに洋菓子が普及し一時哀退。

その後、全国で実演即売をおこなうなどのPRをした結果、岩手の代表的銘菓、昔ながらの素朴なお菓子・おやつとして評価を得るようになりました。

Powerd by FanClub3.0

©2026 【いわてやの輪/南部せんべい乃巖手屋】

![おばあちゃん[ごま]](https://upload-assets.fanclub3.com/owner/iwateya/image/png/7k4u4kgkasrqnd4tv6mtebm7kn332w7z8od5ioaypzuo622zdclb2eyqars8i5of.png)

![おばあちゃん[落花生]](https://upload-assets.fanclub3.com/owner/iwateya/image/png/uxi35wt6c3s5knz70njky41oupwykeq2k6dqv553ywazf1miinzu28a6ro7nxpxr.png)

![おばあちゃん[しょうゆ]](https://upload-assets.fanclub3.com/owner/iwateya/image/png/ljkeaz4q7vn2qu0w6lamh50c4vufqog6gjc5vz897c8izv428ygtxg17mlbqghfi.png)